高専と卒業生の未来を拓く

本科卒業生への「Associate Degree(準学士学位)」

授与の考察

志村 美代子,西山 茂丸,髙嶋孝明

要約

高等専門学校(高専)の60年にわたる高専教育の進化と、卒業生の社会の第一線での活躍を背景に、KOSEN としての国際的な認知と評価の必要性が高まっています。しかし、高専本科卒業時に授与される「準学士の称号」は国際的な学位体系との整合性が十分ではなく、その結果、高専卒業生が修得した教育水準や技術力が国際的に正当に評価されない事例が報告されています。この状況は、進学や就職、処遇や昇進に不利な条件を生じさせるだけでなく、高等教育課程に含まれる高専教育の国際通用性や、知識基盤社会を支える高専人材の生涯キャリア形成における重大な課題となっています。

本レポートでは、「準学士の称号」に制限されることの課題、諸外国における短期高等教育課程および各国 KOSEN の動向、日本の学位制度の歴史、さらに最新の高専教育システムの現状について考察します。その上で、現行の「準学士と称することができる」という限定的な法的立場を見直し、正式な「Associate Degree(準学士学位)」を授与する新たな制度の導入を提案し、その必要性と効果について論じます。この制度改革は、高専卒業生の生涯キャリア形成を後押しするとともに、日本の高等教育全体の国際競争力を向上させる大きな一歩となるものと考えます。

1. 概要

高等専門学校(以下、高専)は、中学卒業後から5年間の一貫教育を通じて、実践的かつ創造的な技術者を育成する高等教育機関として、日本の産業発展に大きく貢献してきました。しかし、高専本科卒業者に授与される「準学士」の「称号」は、主に国内における通用に留まっています。このため、高専生が海外の大学へ進学する際や、国際的に事業を展開している企業への就職・海外勤務に必要なビザや在留許可の申請において、学歴や資格の証明として正式に認められず、教育課程の詳細な説明を求められたり、追加確認プロセスを課せられる事例が報告されています。これらは高専本科生が持つ教育水準及び技術力に相応しい評価を得られない状況を示す事例で、生涯キャリア形成における課題となっています。

一方で、欧米やアジアの主要国では、高専に類する年限の高等教育課程を修了した学生に「Associate Degree(準学士学位)」が授与されています。これは国際的に標準化された国家学位資格枠組 NQF(National Qualifications Framework)の一環として広く認知されており、各国間や組織間での互換性が高いことが特徴です [1] 。この仕組みにより、取得者は国際的にも自身の学歴や専門性を容易に証明でき、さらなる教育機会やキャリアの選択肢を広げることが可能となっています。

特筆すべき点は、モンゴル国及びタイ王国に設置された KOSEN では、日本の高専教育モデルを基盤としながら、本科修了生に対して「Associate Degree (準学士学位)」を授与する制度が既に確立されていることです。近年の高専は「KOSEN」という名称で国際的に高い評価を得ており、その実践的な高等教育モデルは、国家の産業発展を支える教育制度として受け入れられてきました。一方で、日本に留学する学生からは、正式な学位が授与されないことへの改善要望が寄せられてきました。日本の高専教育システムは、その教育の質の高さについて対外的な評価を得ていますが、国際基準との整合性という観点からは、更なる進展が必要と考えます。

本レポートでは、知識基盤社会を担う高専人材に対して、現在授与されている「準学士の称号」を、国際的に認知された国家学位資格枠組に位置付けられている「Associate Degree(準学士学位)」へ発展的に移行することを提案します。この提案は、単なる呼称変更に留まるものではありません。高専教育の質と社会的価値を国際的な基準で正当に評価し、その卒業生の競争力と日本の高等教育の国際的なプレゼンス向上に資するものです。本提案の実現により、実践的かつ創造的で高度な技術者育成という高専教育独自の強みを、国際標準に準拠した枠組みによって可視化し、その教育価値を客観的に担保することが可能となります。

2.高専の現状

高専は1962年の創設以来、60年間以上にわたり、日本の理工系人材育成の重要な役割を担ってきました。全国に設置された国公私立58校の高専では、中学校卒業後からの5年一貫教育を通じて、理工系分野の専門的な人材を育成しています。高専教育は、技術教育を中核に据えた高等教育機関として時代の変化に対応しながら進化を遂げており、15歳から20歳という重要な成長期にある学生たちに、一般教育科目、基礎科目、専門科目、そして実験・実習を5年間の教育課程に効果的に配置し、学年ごとに学びを深めながら理解力と課題解決能力を段階的に向上させ、大学とほぼ同程度の専門的知識と技術が身につけられるよう工夫したカリキュラムを通じて、実践的かつ創造的な技術者を育成することがその最大の特徴です[2]。これまでに50万人を超える卒業生を輩出し、製造業、半導体、情報通信、航空宇宙、海運・造船、建設分野などで、日本の産業発展を支える基盤として大きな役割を果たしています。

学校基本調査報告書(2022)によると、高専卒業生の約60パーセントが大学や専攻科への進学を選ばず、就職や起業など、社会で活躍する道に進んでいます[3] 。高専卒業生は毎年約1万人で、そのうち約6千人が本科卒業後すぐに実社会に飛び出し、専門技術を活かして社会での活動を始めます。しかし、高専卒業生に授与される「準学士の称号」は、国際的に認められた学術資格である学位とは異なる日本独自の制度であり、その教育内容やレベルの正当な評価を得る上での障壁が存在します。そのため、海外の大学への進学や国際的に事業を展開している企業への就職、海外駐在を目指す際に、国際的な学術資格がないことが問題となる事例が報告されています [4][5]。さらに、アジアやヨーロッパの多くの国々では、専門職ビザや就労ビザの申請過程において、高等教育機関での学修を証明する正式な学位の提出が要件とされています。

毎年国内の産業界に羽ばたく理工学系の新卒技術者のうち、高専出身者は(大学への編入学や大学院進学も含めると)、実に12%を占めており[6]、技術立国日本を支える人材として欠かせない重要な役割を果たしています。高専卒業生からは大手企業の経営者やベンチャー企業の CEO、国立大学の学長、第一線で活躍する研究者など、多様な分野でリーダーシップを発揮する人材が輩出されています。現行の制度では高専本科の卒業生は、「準学士」の称号を自称することを認められていますが、履歴書や CV(curriculum vitae)の学位欄への記入に与する正式な学位記は授与されていません。これは、高専での充実した学びや経験が、正式な形で認められていないことを示しています。

このような状況を踏まえて、「高専本科卒業 学位:Associate Degree(準学士)」という形での記載が可能になれば、高専での学修成果を正式な国際学術資格として示すことができます。さらに、その Associate Degree(準学士学位)を基盤として、その後の学士・修士・博士といった更に高度な高等教育を積み重ねていく過程を、体系的に位置づけることが可能になります。現代の知識基盤社会においては、優れた人材の育成と科学技術の振興が、国家が活力ある発展を続けるための鍵となります[7] 。技術革新が進む環境下では、高度な専門性を持つ人材育成と、その生涯的な能力開発は極めて重要な課題となっています。高専教育を基盤とした体系的な学びと知的探求の連続性を制度的に確保することは、技術者の持続的な成長と我が国の産業競争力強化を支える礎となります。

高専における学位資格枠組認定と学位授与制度の整備は、高専教育が持つ独自の価値を損なうことなく、むしろその良さを際立たせる形で、早期専門教育という高専の教育モデルの評価に大きな影響を及ぼすことが期待されます。国際的な教育制度の枠組みの中での高専教育の位置づけが明確になることで、15歳という人生の重要な発達段階において専門的な技術教育を開始できる高専教育モデルの教育的価値と社会的意義が、日本および国際社会でより深く理解され評価されると考えます。

3.学校教育法における学位・称号制度

日本の学位制度の根拠となる主な法律は「学校教育法」です。この法律は、日本の学校教育を規定する法律であり、学位に関する規定が含まれています。高等教育機関である高専の本科卒業生に称号が与えられる根拠は学校教育法121条となっています。

- 大学が学位を授与できる根拠は、学校教育法第104条の「大学は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院(専門職大学院を除く)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする」[8]

- 短期大学が学位を授与できる根拠は、学校教育法第104条の「短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し短期大学士の学位を授与するものとする」(2005年改正)[8]

- 高等専門学校については、学校教育法121条の「高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる」[8]

4. 準学士の「称号」に制限されることに伴う課題

現行の学校教育法に基づいて、高専本科卒業生には準学士の 「称号」 が授与されています。日本の高等教育システムにおいて、この称号制度は長きにわたって、高専卒業生が実践的な技術力と専門的知識を備えていることを示す指標として一定の役割を果たしてきましたが、国際化が進展し、高等教育や資格認定の標準化が進む中で、準学士という「称号」に関する課題が顕在化してきました。現行制度の課題点は、以下の三点に集約されます。第一に、この称号は法律上で「準学士と称することができる」という表現であり、その効力は国内での通用に限られています。第二に、実際には準学士の学位記は発行されず、呼称使用の認可という形式的な制度設計であり、国際的な学位資格枠組との整合性が不十分です。第三に、高専生が持つ実質的な技術力や教育内容の充実度が、 formal qualification(正式な資格)の面で適切に評価されにくい状況が生じていることです。

このように、制度上の違いにより国際的に通用性のある学びの証明を提示できないことは、高専本科卒業生のキャリア形成における障壁となることがあります。高い技術力と豊かな実践経験を持つ卒業生が、その教育レベルに見合った評価を国際的に得られない状況については、早急な対応が必要であるといえます。

4.1 留学および交流プログラムの課題

高専と海外の高等教育機関との間で実施される交換留学や学生交流プログラムにおいて、「準学士の称号」の制度的な特性が、教育機関間の円滑な接続を妨げる要因となることがあります。この制度的課題は、特に単位互換や学修歴の認定プロセスにおいて顕在化し、教育の国際交流における実務的な障壁となります。

日本独自の「準学士の称号」は、海外の高等教育機関において資格の同等性を判断するための統一的な基準が欠けている状況であり、そのため資格の説明を個別に求められ、その評価は各機関の独自の判断に委ねられることになります。その結果、留学や編入学を希望する高専卒業生は、最終的に各大学の独自の判断により入学が認められなかったり、適切な学年配置がなされなかったり、高専で取得した単位が認められないなどの問題が発生することがあります。また、海外からの日本の高専への留学生にとっても、国際的に認知される「Associate Degree(準学士学位)」が授与されないことは卒業後のキャリア形成における課題となっています。母国や他国での就職活動において、その学修成果が適切に評価されない可能性があるためです。

高専における国際的な教育連携の課題を顕著に示す事例の一つが、日本の ODA 支援(円借款)と国立高専機構の支援を受けて進められているタイ KOSEN から日本の高専への「Transfer Program」です [9]。全学生が政府奨学生であるタイ KOSEN では、定員の15%を上限に、1−2年次をタイで学び、3年次から日本の高専に転入する「Transfer Program」が実施されています。タイ KOSEN で5年間学び卒業した学生は Associate Degree(準学士学位)を取得できます。しかし、Transfer Program に選抜され、日本の高専に編入した政府奨学生であるタイ KOSEN 出身者は、日本の高専の本科を卒業しても正式な学位を取得できないという課題があります。この問題は単なる個別的な課題に留まらず、高専本科卒業生に学位が授与されないという現行制度が、国際的な教育連携の障壁となっていることを示す一例です。国際的な交流を推進する意欲的な取り組みが、制度上の制約で本来の教育的価値を十分に発揮できない現状は、早急に改善されるべき重要な課題です。

4.2 高等教育における国際標準化の課題

世界の高等教育においては、各国の教育資格の同等性を確保するための枠組み作りが着実に進展しています。例えば、欧州高等教育圏(EHEA)におけるボローニャ・プロセス[10]や、イギリスにおける全国資格枠組みの NQF (National Qualifications Framework)[1]、ASEAN 資格参照枠組みの AQRF5[11]など、地域レベルでの教育資格の標準化と相互認証の仕組みが確立されつつあります。これらは学位や職業訓練の相互認証、さらには国家間での教育システム間の互換性を確保することを目的としています。

このような国際的な潮流の中で、我が国の高専教育モデルは「KOSEN」として世界的な展開を遂げています。その一方で、その発祥地である日本の高専本科修了生に授与される「準学士の称号」が、国際的枠組みの中に合致していない現状は、国際的に展開する KOSEN の持続的な発展に対して課題を提起するものと考えられます。

この課題は、我が国の高専教育制度と KOSEN 展開国との間において、すでに顕在化しつつあります。タイ王国及びモンゴル国の KOSEN 展開国では、5年間の教育課程修了者に対し、各国の国家学位資格枠組に基づく「Associate Degree(準学士学位)」が授与される一方で、我が国の高専においては称号の授与に留まっているという点で制度的な乖離が生じている状況です。

5.提案:「準学士の称号」から「Associate Degree(準学士学位)」への発展的移行

現行の「準学士の称号」は、修学年数の観点から「Associate Degree(準学士学位)」と同等の水準にあります。そこで本提案では、現行の「準学士の称号」を、国際的に認知された学位資格である「Associate Degree(準学士学位)」へと発展的に移行することを提案します。

この移行により、高等教育機関である高専本科の卒業資格は、国際通用性を具備する正式な学位として確立されることになります。これは高専卒業生にとって、自身が有する高度な専門知識や技術力を国際社会において明確に証明できる基盤となります。このアプローチにより、高専教育の国際的な互換性が向上し、卒業生が学位資格を保持することで、海外の大学への進学や国際的に事業を展開している国内外の企業への就職において、競争力を得ることができます。また、国際的な資格枠組みに準拠することにより、高専卒業生はより公平で適正な評価を受け、処遇の改善が進むと考えられます。

「Associate Degree(準学士学位)」という国際的な枠組みに基づく本提案は、アジア太平洋地域における技術人材育成の中核拠点となる高専教育の価値を最大限に引き出すことを目指しています。高専卒業生が国内外でさらなる活躍の場を広げられるように、透明性、公平性、発展性を兼ね備えた未来志向の制度を構築することが必要です。モンゴル・タイ・ベトナム・マレーシアをはじめとしたアジア太平洋地域での国際展開が進む KOSEN 教育において、国際的な統一性が強化されることは、日本の高等教育の国際貢献と競争力の向上に大きく寄与する施策であると考えています。

6.学位授与へのアプローチ

高専本科卒業生への「Associate Degree(準学士学位)」の授与を実現する方法には、大きく分けて二つのアプローチが考えられます。

- 一つ目としては、国の機関である大学改革支援・学位授与機構を活用する方法が現実的な選択肢として考えられます。具体的には、大学改革支援・学位授与機構が、我が国の大学以外の教育施設に置かれた課程(各省庁大学校)のうち、大学の学部課程、大学院の修士課程および博士課程に相当する水準の教育を行っていると機構が認定した課程の修了者への学位授与の枠組み[13]と同様に、高等専門学校が学位を授与する大学の学部に準ずる水準の「準学士(AssociateDegree)」を育成する高等教育課程であることを認定し、その課程の終了者に学位を授与する方法です。現在、高専の専攻科の学生は単位積み上げ型の学士の学位授与として、学生個人の申請に基づいて審査する形で行っていますが、毎年1万人が卒業する高専本科の学生全員に同じ方式を適用することは、手続き面でも費用面でも現実的ではありません。高専を大学改革支援・学位授与機構認定の教育施設(準学士AssociateDegree)とする方法で、大規模な制度変更を伴わずに実施できる可能性があります。

- 二つ目は、高専が独自に学位を授与する方法です。この場合には高専自身が学位授与権を持ち、卒業生に Associate Degree(準学士学位)を直接授与する仕組みを整える必要があります。この場合、制度改革が必要で時間を要する可能性があります。ここでは、過去の類似事例が参考になると考えられます。短期大学が「準学士の称号」から「短期大学士の授与」に変更された背景は「短期大学教育の充実発展・短期大学の課程修了について国際的な通用性を確保する必要性・各短期大学における個性、特色を発揮した教育の一層の充実を図る必要性」でした [14]。これらの背景は、「短期大学」を「高専」に置き換えても、今日の高専が学位を必要とする理由と共通性を持っています。当時議論され整理された論点を活用することで、高専による本科卒業生への「Associate Degree(準学士学位)」の学位授与を、実現できる可能性があります。

実現方法については専門家による検討と判断が必要です。一方で、高専教育の国際的な通用性は喫緊の課題であり、「Associate Degree(準学士学位)」の導入の実現に向けた建設的な議論を速やかに開始すべきであると考えられます。これは、時代のニーズと共に着実に進化してきた高専教育の発展を左右する重要な転換点ともなります。

7.国家レベルの資格・学位枠組みの必要性 − 中央教育審議会提言からの考察

2024年9月10日に行われた文部科学省の中央教育審議会分科会「高等教育の在り方に関する特別部会」において、委員から高専教育の国際展開に関する重要な視点が提起されました。その核心は、日本の高専システムを海外に輸出するだけでは十分ではなく、その仕組みの客観性や通用性を保証する国家レベルの資格・学位枠組みが必要であるという点です。

委員からは、高専システムが海外で評価されている現状を踏まえつつも、将来的には国際的な通用性を担保する仕組みがなければ、国際競争の中では高専教育の価値が十分に認められなくなる可能性があることが指摘されました。具体的には、国家レベルで日本国内における博士、修士などの各レベルを明確に体系的に位置づけて、戦略的な予算配分を行うことで、教育機関や学生が同じ方向へ進んでいくインセンティブを高めることができると提言されています[15]

この提言は、本報告書が提案する「準学士の称号」から「Associate Degree(準学士学位)」への移行という方向性と軌を一にしています。国際社会において日本の高専教育を適切に位置づけ、その価値を広く理解してもらうためには、高等教育である高専のレベルと質を国家学位資格枠組に沿った学位という形で客観的に世界に示す取組みが不可欠であると考えます。

(引用) 委員:“本日はありがとうございました。私もちょっと枠組みについてです。高専の方が、モンゴル、タイ、ベトナムにシステムを輸出しているというお話があって思ったのは、今はいいなと思っていると思いますけれども、その仕組みの客観性というか、通用性が枠組みとして保証されていないと、多分、国際的にもしかしたら行き詰まることが出てくるのではないかと。今検討中と思いますが、ぜひ国家レベルで資格・学位の枠組みをつくっていただいて、できたらそこに戦略的に予算配分、国家的に、博士どのぐらいのレベルとか、修士どのぐらいのレベルとか、何かそういうふうな仕掛けを持つと、多分みんなその方向に向かって走っていくインセンティブになるのではないかと思って、資格の枠組みはとっても大切だなと思ったということです。”

8.期待される効果と展望

「準学士の称号」から国際通用性を有する「Associate Degree(準学士学位)」への発展的移行を基軸として、その実効性及び将来性を踏まえた施策を展開することで、以下の効果が期待されます。

1) 高等卒業生の進路選択の拡大

これまで「準学士の称号」では必ずしも十分な認知が得られなかった高専教育の水準が、国際通用性を備えた学位として確立されることは、高専卒業生にとってのアドバンテージとなります。英語圏や欧米諸国、アジアなどの教育機関において、その学修成果が適切に評価されることで、留学や編入学の際にその能力に見合った機会を得ることが可能となります。また、国際的に事業を展開する企業への就職や、海外での就業においてもその教育歴が正当に評価され、理工系人材として存分に力を発揮できる環境が整います。

2) KOSEN の国際的な教育枠組みの確立

高専教育に国際的に統一された枠組みを導入することは、日本発の教育モデルとしての KOSENの存在感を大きく高めることにつながります。とりわけアジア太平洋地域においては、各国との戦略的な連携のもと KOSEN の設置が進展しており、この機を捉えて、学位・資格の国際的な質保証の枠組みを構築することは、Society 5.0時代の産業構造の変革に対応した高度専門人材育成の基盤形成につながります。この取組みは強固な国際的 KOSEN ネットワークを形成する重要な基盤となり、国境を越えた人材交流や教育連携が促進されるなど、KOSEN モデルの更なる発展につながります。

3) 高専教育の魅力向上

過去の高等専門学校の充実に関する調査研究協力者会議(2015-2016)において、高専校長からは「グローバル化の進展に伴う海外の大学等との連携推進等を考慮すれば、高専が独自に学位授与権を有することが重要になる」と言う声が上がりました[16]。この協力者会議の審議の中では、「高専は自ら学位を授与できない。大学評価・学位授与機構から補完的制度に学位取得が認められているが、国際的にも中学生にも正当に評価されない」「(高専は)ようやく認められてきているが,学位授与権をもたない高等教育機関が国際的に通用するだろうか」という議論が出ています[16] 。少子化の進行により教育機関間の競争が激化していく 状況を踏まえると、高専本科卒業生に国際的通用性のある「Associate Degree(準学士学位)」が授与されることは、地域産業を支える知的基盤である高専教育全体の魅力を向上させ、その活力を一層高める重要な転換点となることが期待されます。この改革により、優れた学生や教員を引き付け、より活気ある高専教育を実現することができると考えられます。

4) 学士から修士、さらに博士の学位取得などにつながる生涯学習の実現と高度専門性の確立

「Associate Degree(準学士学位)」の取得は、単に学歴を積むことだけでなく、より高次のステップへ進むための自信や意欲を引き出すことにつながります。準学士学位を基盤として、卒業後も就労をしながら、学士号から修士号、さらには博士号取得を目指すなど、生涯を通じた学びへの意欲が高まることが期待されます。特に人的資本の価値が一層重視される現代において、正式な「Associate Degree(準学士学位)」授与を通じて、高専での高等教育修了を国際通用性を備えた形で認定することは、個人の専門分野での価値を明確に示すことにつながります。生涯学習社会において、この学位は個人の持続的な能力開発を支える重要な指標となり、より高度な学術的・専門的目標への挑戦を促す触媒としても機能することが期待されます。

9.短期高等教育課程をめぐる諸外国の動向

現代社会において、高等教育における国際的な通用性と互換性の確保は、もはや避けては通れない重要な課題となっています。本章ではこの状況に焦点を当て、以下の三つの事例に着目して分析を行います。第一に、アジア地域で展開される海外 KOSEN の事例、第二に、確立された短期高等教育システムを持つ米国の Associate Degree 制度、そして第三に、英国における職業教育と高等教育の架け橋としての Foundation Degree 制度です。

9.1. 海外 KOSEN における Associate Degree

日本の高等専門学校(KOSEN)モデルは、その独自の教育システムと高い教育成果により、世界的に注目を集めています。アジア地域において、日本の支援を受けて設立された海外 KOSEN が着実な成果を上げ始めており、モンゴル及びタイの KOSEN では、卒業生に「Associate Degree(準学士学位)」が授与される仕組みの整備が確立されました。

モンゴル国では、学校教育法の改正により、モンゴル KOSEN が準学士学位を授与することが可能となりました。さらに、一定の条件を満たした学生には学士学位を授与できる法的基盤も整備されています。

タイ王国では、大学が持つ学位授与権を活用し、KOSEN を王立大学の附属教育機関として位置づけることで、Associate Degree の授与を実現しました。タイ王国では大学が高等教育を運営する上で多くの権限(学位授与権を含む)を国から移譲されていることを踏まえ、タイ KOSEN を王立大学の附属教育機関として設置しました。この体制の下で、KOSEN コースの本科卒業生に Associate Degree(準学士の学位)を、専攻科卒業生に Bachelor Degree(学士の学位)を大学から授与できる制度を整備し、教育省の承認を得た上で KOSEN が設立されました。

さらに、タイ KOSEN では本科を卒業して就職した学生を対象に、Bachelor Degree を企業で働きながら取得できるプログラムが整備されました。このプログラムの対象者には、日本の高専に転入して本科を卒業した後にタイに帰国した学生も含まれており、第一期生の卒業(2024年3月)と同時に開始されました。また、企業での実務経験を単位として認定する仕組みも導入されています。企業もこの取り組みを歓迎し、産業界との連携のもと国策として「Thailand 4.0 − a New Economic Model」の実現を目指した産業人材育成を推進しています。

9.2. タイ KOSEN における Associate Degree 授与実現の経緯

タイ王国に設置された KOSEN における Associate Degree 授与の実現は、国家の産業発展戦略と高等教育改革の連携により達成された経緯があります。タイ王国政府は、従来の労働集約型産業から知識集約型産業への転換を図り、中進国の罠からの回避を目指すために、2016年に長期開発ビジョン「Thailand 4.0」を策定しました。このビジョンの実現には、高度な専門知識と実践的な技術を兼ね備えたエンジニアの育成が不可欠であり、これらの人材を産業界に送り出すことが求められましたが、産業界との連携が十分でなかった従来の教育システム(大学の工学部やテクニカルカレッジなど)では、このニーズに応えることができないという課題が存在していました。

こうした状況の中、タイ王国政府は産業人材育成の課題と解決方法の調査を行い[17]、日本のKOSEN がタイの産業人材育成の要求に対応できる教育であると判断し、KOSEN の設立が議会で決議されました。決議にあたっては教育大臣自らが日本の高専を視察訪問し、KOSEN はタイ国内に従来から存在する Vocational School(職業学校・職業訓練校)が提供する教育(Vocational Diploma やHigher Vocational Diploma)とも、テクニカルカレッジが提供する教育(Associate Degree)とも本質的に異なる教育を行っていることが確認されました。具体的には、高専が大学工学部相当の専門知識教育を提供し、かつ専門科目の約半分を実験・実習が占めるという特徴的な教育課程を通じて、実践的で創造的なエンジニアを育成する教育研究を行う高等教育機関の要件を充足していることの検証が行われています。

これらの検証過程を経て、タイ王国政府は KOSEN を高等教育の Associate Degree に相当する教育機関として正式に位置付けることを決定しています。この判断は、実践的な教育内容と教育成果に基づく検証を経たものであり、KOSEN が有する高等教育機関としての教育の質が、国際的な基準に照らして客観的に評価されたことを示していると考えられます。

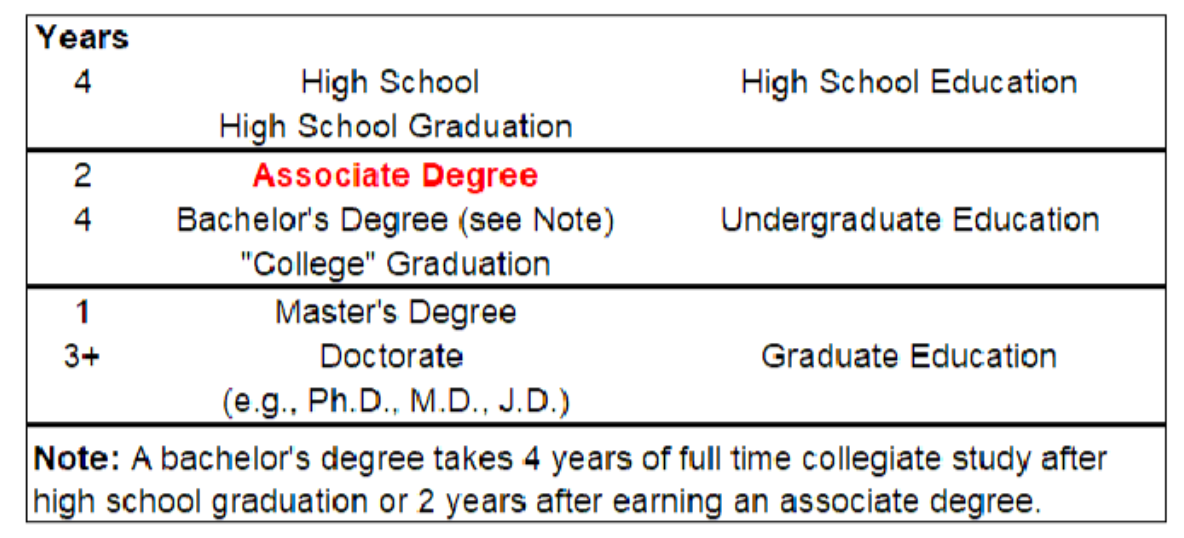

9.3. 米国における Associate Degree

米国の短期高等教育課程において、Associate Degree は学問的な基盤を築く重要な学位として確固たる地位を築いています。特にコミュニティカレッジにおいて一般教養と専門分野を学ぶ学位プログラムは、地域社会に根ざした教育機会の提供と、より高度な学術課程への接続という二つの重要な機能を果たしています。コミュニティカレッジで取得できる Associate Degree は、国際的にも認知度が高く、留学や海外の大学への編入に際しても役立つ資格です。

米国の高等教育システムにおいて広く採用されている「2+2モデル」は、最初の2年間をコミュニティカレッジで学び、その後4年制大学の3年次に編入して残りの2年間で学士号を取得する体系的なアプローチをとっています[18]。このモデルの重要な点は、コミュニティカレッジでの学修内容が4年制大学の初年次・2年次の教育課程と同等として認定される点です。多くの州では、この円滑な接続を実現するために、コミュニティカレッジと4年制大学との間で「大学間単位認定制度」または「2+2 編入協定」と呼ばれる包括的な単位互換協定を締結しています。これにより学生は Associate Degree 取得後にそれまでの学修成果を損なうことなく、4年制大学の後半課程へスムーズに進むことができます。

コミュニティカレッジでの2年間の学習後に4年制大学へ編入するという進学モデルは、教育の質を維持しながら経済的に高等教育へのアクセスを可能にする選択肢としても、多くの学生に活用されています[18]。特に地方在住で経済的な制約を持つ学生にとって、高等教育へのアクセスを実現する重要な選択肢となっています。

具体的な一例として、IBMとニューヨーク市立大学およびニューヨーク市教育省が共同で開発し、2011年に開始された高校・大学・企業が連携して提供する新しい教育モデルであるP-TECH(Pathways in Technology Early College HighSchool)があります。このプログラムでは、高校卒業資格(High School Diploma)に加えて、5−6年間の一貫教育を通じてIT分野を中心としたAssociate Degree(準学士学位)が取得できます。この教育モデルはIBMの主導のもと、教育と職業訓練の融合という観点から注目され、米国内では260校以上、海外へは26ヶ国以上に広がり、その導入が進められています[19]。

このように、Associate Degreeは学術教育と職業教育の融合を実現しつつ、学生に多様な進路選択を提供する重要な学位として機能しています。その教育的価値、経済的利点、国際的認知度が相まって、米国の高等教育システムにおける不可欠な要素となっています。

9.4. 英国における Foundation Degree

英国の短期高等教育課程で与えられる Foundation Degree は、高等教育と職業教育を結びつける重要な役割を担っています。この学位は、実践的なスキルと職業に必要な知識の習得を重視しており、大学や職業訓練カレッジが協力して教育を提供しています。Foundation Degree は、学生が労働市場で即戦力となるために必要な実務能力を養うことを目指しており、労働市場のニーズに応じた高度な職業訓練と、高等教育の知識基盤を組み合わせた人材を輩出しています。特に高等教育の多様化や生涯学習の促進という観点からも、その意義が大きいと考えられます。

英国においては伝統的に、実践的な職業教育は相対的に低い地位におかれる傾向があったため、ヒエラルキー構造を変革し、伝統的な高等教育から排除されてきた学生や職業教育を学ぶ学生に自信を与え(encourage)、学びの価値を認めるための政策的戦略として Foundation Degree が活用されていると論じられています[20]。

10.日本における学位授与の歴史と高専本科卒業生への学位授与に関する考察

日本における大学・短期大学・高専への学位・称号の授与の歴史は以下のように進展しています。

- 1953年(昭和28年) 学位規則の広布: 学位は「博士」と「修士」、大学は「学士の称号」

- 1991年(平成3年) 学校教育法の改正:「学士の称号」を「学士の学位」に変更、短期大学と高専は「準学士の称号」

学士については、わが国では伝統的に大学の学部を卒業した者の称号とされてきたが、国際的には、大学の学部段階の修了証明として、第一学位に位置づけられていることが多く、この際、わが国においても、学士を学位として位置づけるのが適当である。(高等教育研究会、1991, p.22)

- 2005年(平成17年)学校教育の改正: 短期大学は「短期大学士の学位」に変更、高専は「準学士の称号」を継続

諸外国の短期高等教育機関において,修了者に学位が授与される傾向が進んでいることから、本制度の創設により諸外国と同様に学位が授与されることで、我が国の短期大学卒業生が外国の大学に留学する場合などにおいて、国際的な通用性が一層確保される。(「短期大学士」制度の創設、文部科学省 2005)

学位は、大学の学部又は大学院修了相当の知識・能力の証明として、大学又は大学に準じた性格の機関(我が国においては、独立行政法人 大学評価・学位授与機構)が授与するものである。短期大学は、学校教育法において、大学の制度の枠内に置かれたものと位置づけられており、学校種としては大学の一類型である。4年制の大学とは目的及び修業年限が異なることから、「短期大学」の名称を使用している。(短期大学に関するよくある質問・短期大学の法令上の位置づけ、文部科学省)

学位取得のための教育と技能・資格取得のための教育の性格の違いを内容面から特徴付けるのは教養教育であり、短期大学における教養教育は,4年制の学士課程における教養教育と同様に、自己の人間としての在り方・生き方にかかわる教育である。短期大学の課程の教育上の特色は、こうした「大学における教養教育」を幅広い学習需要に的確に対応したアクセスしやすい形で提供する点にある。また、短期大学を含めた大学における実務教育・職業教育は、教養教育の基礎の上に立ち、理論的背景を持った分析的・批判的見地からのものである点で、他の機関により提供される実務教育・職業教育とは異なる特徴がある。(我が国の高等教育の将来像 − 答申、中央教育審議会 2005)

知識基盤社会においてイノベーション創出の担い手となる年間約1万人の高専本科修了生に対し、現在授与されている「準学士の称号」を、国家学位資格枠組に含まれる「Associate Degree(準学士学位)」へ発展的に移行するという本レポートの論拠は、以下の通りです。

- 高専の国際化に伴う国際基準に沿った国際的な通用性の整備: 高専教育の国際的な評価の高まりや、海外の KOSEN が Associate Degree の学位を授与していることにより顕在化する矛盾の解消の観点から、日本の高等教育の制度的な整合性の確保が喫緊の課題となっています。

- 社会要請を踏まえた高専教育の新たな評価: 2005年の学校教育法改正において、短期大学には「教養教育」の観点から学位が授与できるようになる一方で、高専は「準学士の称号」が維持されました。しかしながら、今日の Society 5.0時代における教養教育の在り方は大きく変容しており、その中で高専教育は国際的な評価を獲得するなど、着実な進化を遂げています。この状況を踏まえ、現代の高等専門教育が有する固有の教育的価値及び国際的な評価を総合的に勘案し、学位授与の妥当性について検討を行う必要があります。社会のニーズと教育の質保証の観点から、高専教育の新たな位置づけを検討することは、日本の高等教育の更なる発展につながるものと考えられます。

- 上記をふまえると、高専における現行の「準学士の称号」を変更することは、1991年に大学における「学士の称号」から「学士の学位」への移行、2005年の短期大学における「準学士の称号」から「短期大学士の学位」への移行という、我が国の高等教育制度の発展的な展開の系譜に位置付けられるものであると考えられます。併せて、知識基盤社会における国際通用性の確保及びイノベーション人材育成の観点から、その制度対応は時宜に適った施策であると考えられます。

- 今日の国際社会において、学位資格は大学などのアカデミアの学校種に限定されておらず、技術者教育や専門職教育を目的とした学校種においても、その教育内容が国際的な学位資格枠組に合致する場合、博士から修士、学士、準学士(Associate Degreeまで様々なレベルの学位資格が授与されています[21] [22]。

- 今日の高専は、60年前の設立当時とは大きく異なる発展を遂げています。現在では高専教員の殆どが博士の学位を持ち、科学研究費補助金の獲得、国内外での学会発表、査読付き論文の執筆など、活発な研究活動を展開しています。また、その指導の下で学生は最終学年の5年次に1年間の充実した卒業研究を行い、その成果を国内外の学会等で発表し、表彰される例も顕著に見られます。

- 日本では、高専本科卒業生は国家公務員試験一般試験(大卒程度試験)で、大学や短大と同じように受験資格が認められています。また、高専の専攻科修了生は大学改革支援・学位授与機構への個人の申請に基づいて審査を受けて合格すると学士の学位が授与されますが、2014年の「学位規則第6条第1項の規定に基づく学位の授与に係る特例に関する規則」で、要件を満たす高専の専攻科からの申請は審査が大幅に簡略化されています。このことは、高専が準学士・学士の学位を授与に値する教育を実施する高等教育機関であることを示していると言えるのではないでしょうか。

- 高専における「卒業認定」は、学科内の委員会による厳格な審査プロセスを経て行われています。また、高専は定期的な機関認証評価を通じて、高等教育機関として大学と同様の評価認証を受けており、本科5年間は「準学士課程」と位置づけられています。特筆すべきは、日本の13高専が優れた技術者を育成する高等教育機関として新興国に広がり、すでに国際的な認知を得ているという事実です。このような状況の中で、国内の高専が学位を授与できない現状は、日本の高等教育や学位制度への国際的な信頼に影響を与える可能性があります。

- 2005年に短期大学が「短期大学士の学位」に変更される一方で、高専は「準学士の称号」を継続となった主な理由は、中央教育審議会の答申において「自己の人間としての在り方・生き方に関わる教育 − 教養教育」の違いがあげられています。しかし、現代の大学における「教養教育」とは、専門教育を学ぶ前に必要とされる知識や幅広い教養を学ぶ科目のことを指します。また、 総合的 な判 断力や 豊か な人間 性を 身につ けるた めの教 養科 目( general educationcourses)でもあるとされています。一般的な大学の「教養学部」で提供される、いわゆるLiberal Arts Education とは必ずしも同一ではありません。そのため、専門科目を教える教員も、自身の専門が社会においてどのような意義を持つのかを、誰に対しても説明できる能力が求められます [23]。

- 高専における教育システムは、人格形成の重要な発達段階である15歳から20歳までの5年間において、体系的かつ一貫した教育を提供しています。教育者は自身の専門性を基盤としつつ、社会的文脈における実践的応用を体現しながら指導を行います。また5年間を通じて同じクラスで多様な学生と学び合う環境や、クラス担任制度、学生寮での共同生活なども通じて、他者を尊重し協力し合う態度を育むことができるのも大きな特徴です。高専教育の特徴的な教育方法として、早期段階からの産学連携プロジェクトおよび地域社会における課題解決型学習(Project / Problem Based Learning)が挙げられます。この教育手法により、学生は理論的知識と実践的応用を統合的に学習することが可能となっています。「社会実装教育」は、専門的知識の実社会における実践的運用能力を涵養するとともに、社会的責任感および倫理的判断力の育成にも寄与しています。したがって、高専教育を大学における教養科目の単位数の尺度のみで評価して「学位授与の適格性を否定する」とする判断は、高専教育が有する固有の教育的価値および実践的教育手法の本質を十分に評価に反映できていないと考えられます。

- 国立高専機構では、国際的な教育理論「ブルーム・タキソノミー」を参考にしながら、産業界からの意見も取り入れ、国立高専を卒業する学生が備えるべき知識や技術を精選しています。これらの学習内容やその到達水準を明示した「モデルコアカリキュラム(MCC)」は、2008年から策定が始まり、2017年に初版が発行され、2018年度からすべての国立高専の学生に適用されています[24]。2023年には改訂版も発行されました。MCC は、国立高専の最低基準として、具体的な学習内容である「コア」部分(分野共通の基礎的能力と分野別の専門能力)と、社会で必要なコンピテンシー等のカリキュラム全体を通して育成する資質・能力をまとめた「モデル」部分から構成されています。MCC では「何を教えたか」よりも「高専学生が何が出来るようになったか」に重視を置いており、幅広く豊かな人間教育を目指しています。教養教育と専門教育を5年間にわたってバランスよく行い、大学とほぼ同程度の専門的な知識と技術を身につけられる教育を行っているのが現代における高専教育です。高専教育の一部分を取り出して日本の大学や短期大学の類似として比較するよりも「KOSEN is KOSEN」つまり高専は高専として理解することが重要です [25] 。その上で、日本独自の制度である高専教育の総合的な価値を、国際的な枠組みの中で総合評価する必要があります。

- さらに、「モデルコアカリキュラム(MCC)」に基づいて、各国立高専本科が実施する教育内容を外部評価機関が評価し、その質を保証する仕組みとして、「国立高専教育国際標準14(KOSEN International Standard:KIS)」が JABEE と連携して構築されました。2022年度より公益社団法人日本工学教育協会による認定制度の受審が開始されており、今後、すべての国立高専が6年サイクルで順次受審する予定です。これにより、高専本科の高等教育の質が高いレベルで担保されていることが、社会に示される仕組みとなっています [26][27][28]。加えて、2024年度には、海外高専として初めてタイ KOSEN(KOSEN-KMITL)が KIS を受審しました。このような取り組みを通じて、現行の「準学士の称号」が、国際的に認知される国家学位資格枠組である「Associate Degree(準学士学位)」に発展的に移行するためのマネジメントシステムが、適切に整備され運営されていると評価できます。

11. 結論

日本の高等専門学校(高専)は、実践的かつ創造的な技術教育を提供し、産業界の中核を担う人材を輩出してきました。その高度な専門知識と問題解決能力を活かし、現場から研究開発、さらには経営層に至るまで、リーダーシップを発揮しながら幅広い分野で活躍しています。設立から60年間にわたる高専教育の進化や、卒業生の第一線での活躍を背景に、KOSEN としての国際的な認知と評価の必要性がますます高まっています。しかし、高専本科卒業時に授与される「準学士の称号」は、国際的な学位体系との整合性が十分ではないため、高専教育で培われた専門性や実践力が国際的な文脈で正当に評価されていない事例も報告されています。この点において、高専卒業生は進学や就職、昇進などの場面で不利な状況に立たされることがあります。

特に注目すべき点は、他国では同等の教育課程を修了した卒業生に対して正式な「Associate Degree(準学士学位)」が授与されるのに対し、日本の高専本科卒業生には「準学士と称することができる」という限定的な法的立場にとどまっている現状です。この状況を改善し、高専卒業生に正式な「Associate Degree(準学士学位)」を授与する制度を導入することは、高専卒業生の生涯キャリア形成を後押しするとともに、日本の高等教育全体の国際競争力を向上させる大きな一歩となると考えます。

本レポートでは、高専の称号制度改革に関する具体的な方向性を提案しました。この改革は、日本の高等教育システムの国際化における重要な一歩となるものであり、高専本科卒業生が社会で更に活躍できる環境を整備することにつながります。さらに、国際的に認められる資格制度の導入により、卒業生のキャリアパスや学術的な進路を拡大させると同時に、日本のイノベーション及び産業競争力の強化にも寄与するものです。

この提案が、高専教育の国際通用性の確保に向けた社会的議論を促進し、関係者の理解と支援を得る契機となることを心より願っております。この取り組みを進めるためには、教育機関や企業、政府、さらには社会全体の協力が必要不可欠となります。関係各位のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

( 2025年1月17日 )

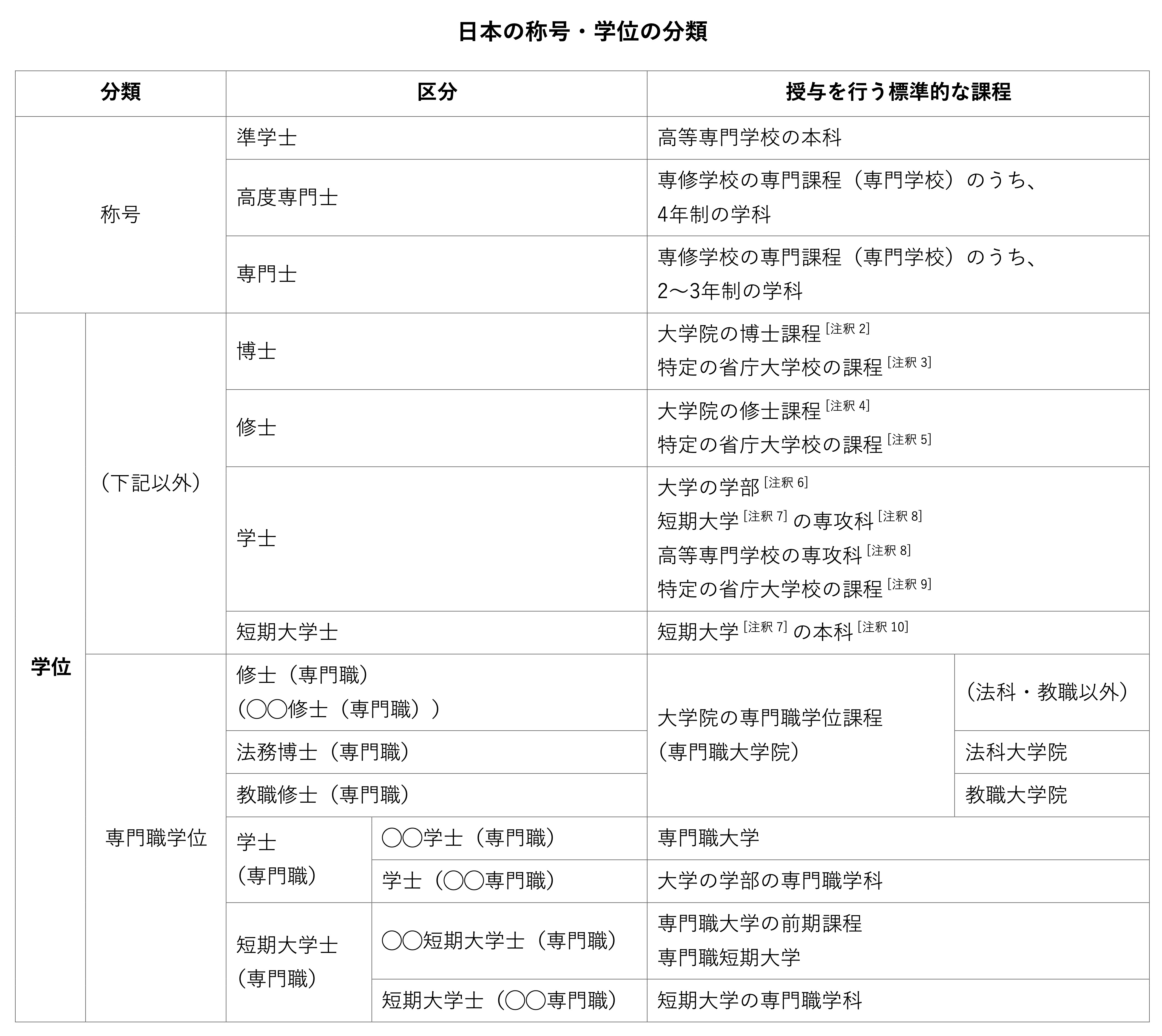

参考資料 日本の称号・学位の分類

著者情報

志村 美代子, 西山 茂丸, 髙嶋 孝明(ヒューマンネットワーク高専)

ヒューマンネットワーク高専は、全国の高等専門学校(高専)の在学生、卒業生、教職員、保護者、そして活動に賛同する一般社会人で構成されるコンソーシアムです。 設立32周年を迎え、「日本の産業と高専の明日をつくる」をミッションとしています。 全国高専出身者の交流会を開催し、会員間のコミュニケーションや高専の発展を目指した活動を行っています。

PDFダウンロード

調査書の完全版は以下のリンクからダウンロードできます。

PDFをダウンロード参考文献

[1] 九州大学 (2018),国家学位資格枠組の世界的展開と日本における導入可能性.

https://rteq.jp/pdf/document_Vol.17.pdf

[2] 国立高等専門学校機構 (n.d.),国立高等専門学校の学校制度上の特色.

https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/features

[3] 文部科学省 (n.d.),高等専門学校制度について.

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kousen/index.htm

[4] Shireru (2024),米国一流エンジニアが語る「高専本科卒学位」の必要性 「#高専の学位問題」を考える.

https://shireru.jp/blog/america-engineer-kousen

[5] Shireru (2024),広がる高専生のグローバルな活躍 求められる「学位」という証明.

https://shireru.jp/blog/america-engineer-kousen

[6] 国立高等専門学校機構 (2024),高等専門学校50年の歩み.

https://www.kosen-k.go.jp/assets/pdf/company/joho_kouhou/50nenshi_03.pdf

[7] 文部科学省 中央教育審議会 (2004).我が国の高等教育の将来像(中間報告)

第1章 新時代の高等教育と社会.

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1397420.htm

[8] 学校教育法 (2023),e-Gov 学校教育法.

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026

[9] 大村浩志・日野宏江 (2020) ,「日本型高専教育制度(KOSEN)の国際展開 −実践的創造的エンジニアの育成−」

『留学交流』2020年7月号 Vol.112,独立行政法人日本学生支援機構.

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryu/2020/__icsFiles/afieldfile/2021/02/18/202007kosen.pdf

[10] 大学改革支援・学位授与機構 QA UPDATES (n.d.),ボローニャ・プロセスに関する主な合意文書・宣言.

https://qaupdates.niad.ac.jp/bologna/

[11] 大学改革支援・学位授与機構 QA UPDATES (n.d.),ASEAN 全10か国の国家資格枠組の進展状況.

https://qaupdates.niad.ac.jp/2017/08/29/asean-nqf-aqrf/

[12] University System of Georgia (n.d.),Associate Degree You Deserve.

https://www.usg.edu/curriculum/associate_degree_you_deserve

[13] 大学改革支援・学位授与機構 (n.d.),各省庁大学校の認定課程修了者への学位授与制度.

https://www.niad.ac.jp/n_gakui/accredited_facility/ninteisisetsu/

[14] 文部科学省 (2005),学校教育法の一部を改正する法律案の概要.

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2019/03/27/1414929_001.pdf

[15] 文部科学省 (2024),中央教育審議会 高等教育の在り方に関する特別部会(第9回)議事録.

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/053/gijiroku/1422632_00009.html

[16] 文部科学省 (2015) ,高等専門学校の充実に関する調査研究協力者会議 > 高等専門学校の充実に関する調査研究協力者会議(第6回)配付資料2.

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/067/attach/1365699.htm

[17] 国際協力機構(JICA)& 合同会社適材適所 (2018) ,タイ王国 タイ国産業人材育成ニーズに関する 情報収集・確認調査 報告書.

https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12331583.pdf

[18] Education USA (n.d.) ,Study in the United States with the 2+2 Model.

https://educationusa.state.gov/sites/default/files/20210804_22_one-pager_a4.pdf

[19] P-TECH (n.d.) ,Learn about P-TECH’s history.

https://www.ptech.org/about/history/

[20] 長尾 由希子 (2009) ,ファンデーション・ディグリーの導入と展開に関する一考察

− 短期高等教育の日英比較に向けて −,東京大学大学院教育学研究科紀要 第49巻.

https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/31193/files/edu_49_07.pdf

[21] Wikipedia (n.d.) ,Associate Degree.

https://en.wikipedia.org/wiki/Associate_degree

[22] Wikipedia (n.d.) ,Terminal Degree.

https://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_degree

[23] 藤田公仁子 (2022) ,「現代の大学における教養教育の意味 − 生涯学習との関連において」.

日本の科学者, Vol.57, No.7.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsci/57/7/57_04/_pdf/-char/en

[24] 国立高等専門学校機構 (n.d.) ,モデルコアカリキュラム.

https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/main_super_kosen

[25] 谷口 功 (2022) ,高専教育制度の創設から60年 − 世界に飛躍する高専教育 −.科学の教育, Vol.70, No.4.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakyoshi/70/4/70_214/_pdf

[26] 日本工学教育協会 (n.d.) ,国立高専教育国際標準認定制度.

https://www.jsee.or.jp/certificate/kis

[27] 日本技術者教育認定機構 (JABEE) (2023) ,KIS 認定に対する認証について.

https://jabee.org/archives/3933

[28] 国立高等専門学校機構 (2024) ,国立高専機構概要 P.10, 国立高専教育国際標準認定制度

https://www.kosen-k.go.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/kosengaiyo2024.pdf